播州織について

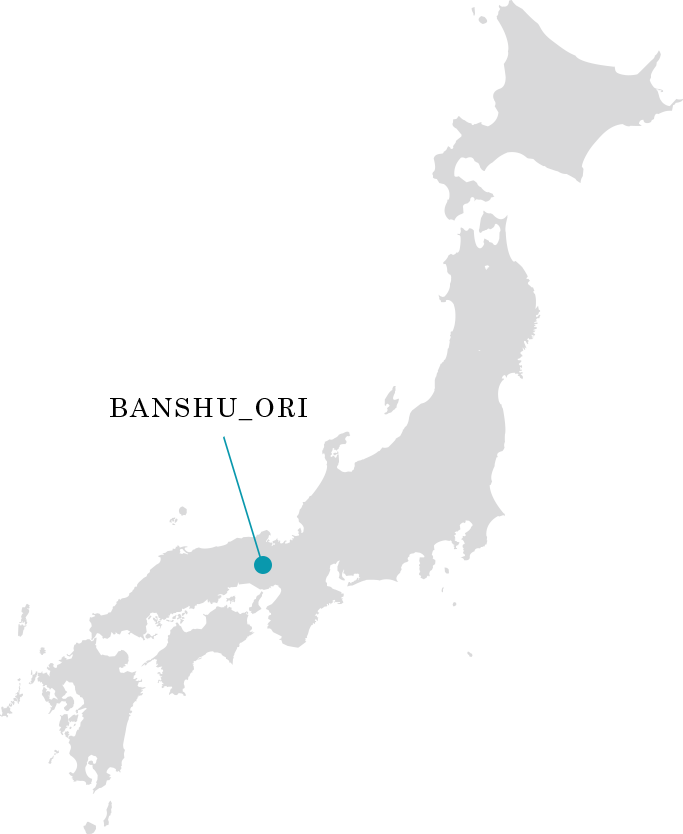

1792年に京都西陣織の技術を持ち帰り広まったとされている播州織。

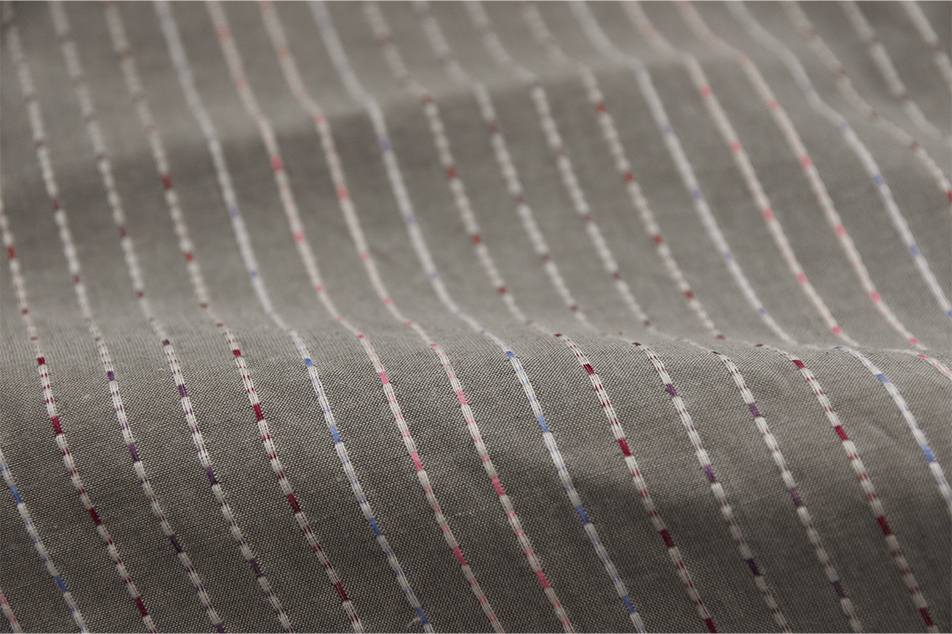

兵庫県の中部あたりにある多可町と西脇市が主産地で、この地域で織られる織物を播州織と呼びます。播州織は、先に染められた糸を織り方のみで柄を表現する「先染め織物」であり、糸の染色・経糸の整糸・織布・仕上げ加工まで、すべて産地内で行える付加価値の高い織物です。

播州織を昔から知っている方は「播州織 = ギンガムチェック」という認識が強いのですが、近年は複雑な柄からデザイン性の高い柄まで、作り手によって多様な変化を生み出しています。

播州織の工程

先染め織物には大きく分けて4つの工程があり、

播州織は全ての工程を産地内で行うことができます。

-

01

01糸の染色

染色工場では、糸を大きな釜に入れて染色します。

糸の一本一本の芯まで染め上げ、余分な染料は徹底して落とすことで、色落ちしない糸に仕上がります。 -

02

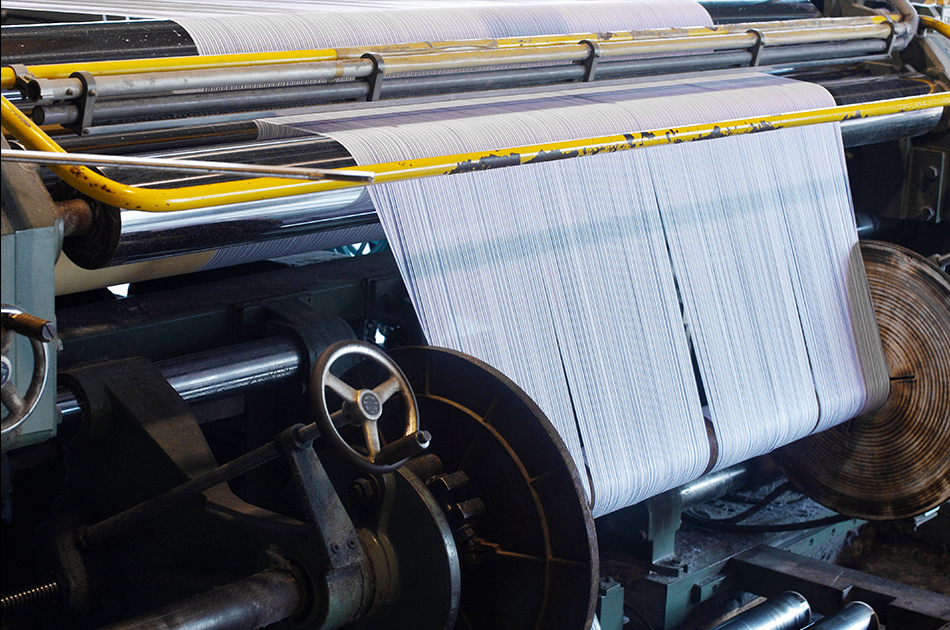

02サイジング

織布する際に使用する経糸の整糸・糊つけを行います。糊つけとは織物を織る時に、糸を切れにくくするための糊つけ作業で、この糊は最終の仕上げ加工時に落とされます。

-

03

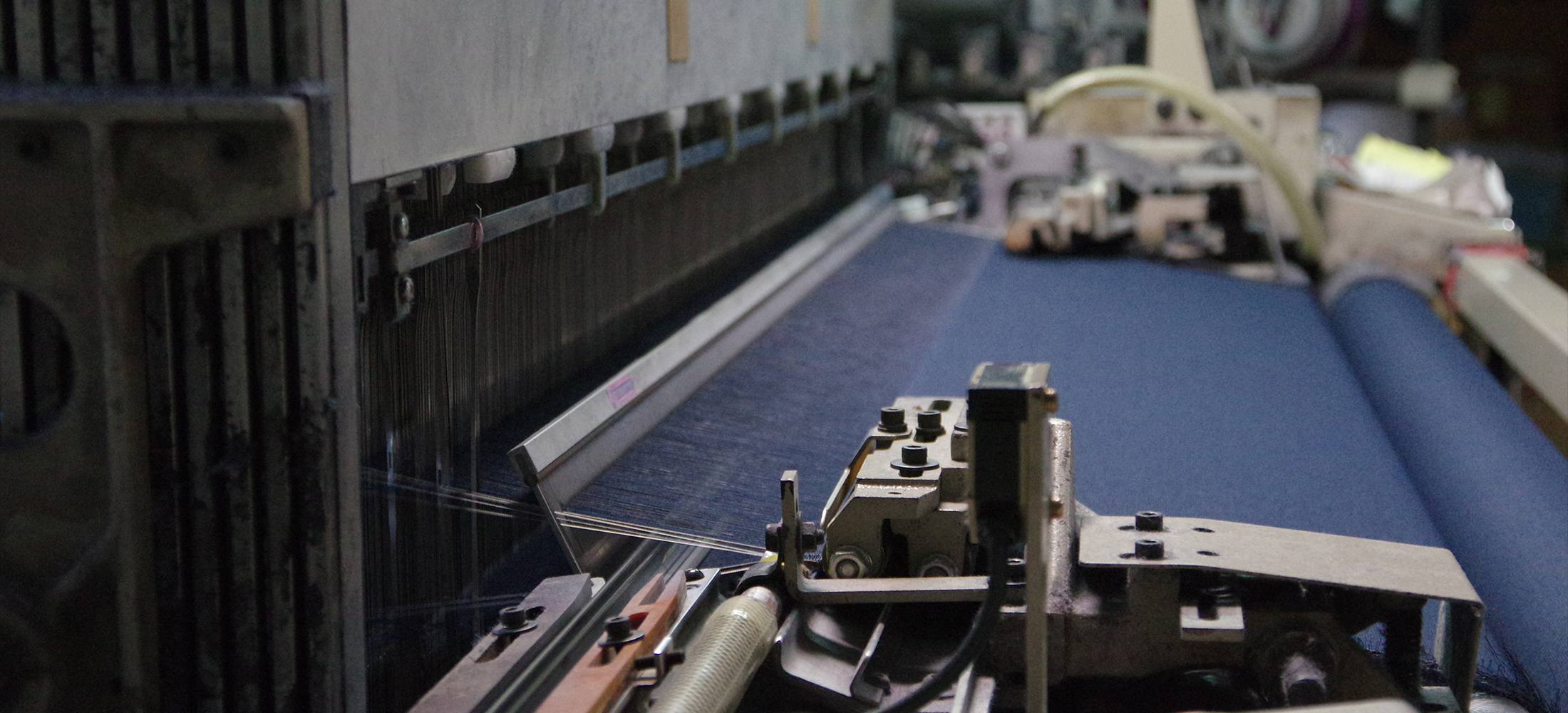

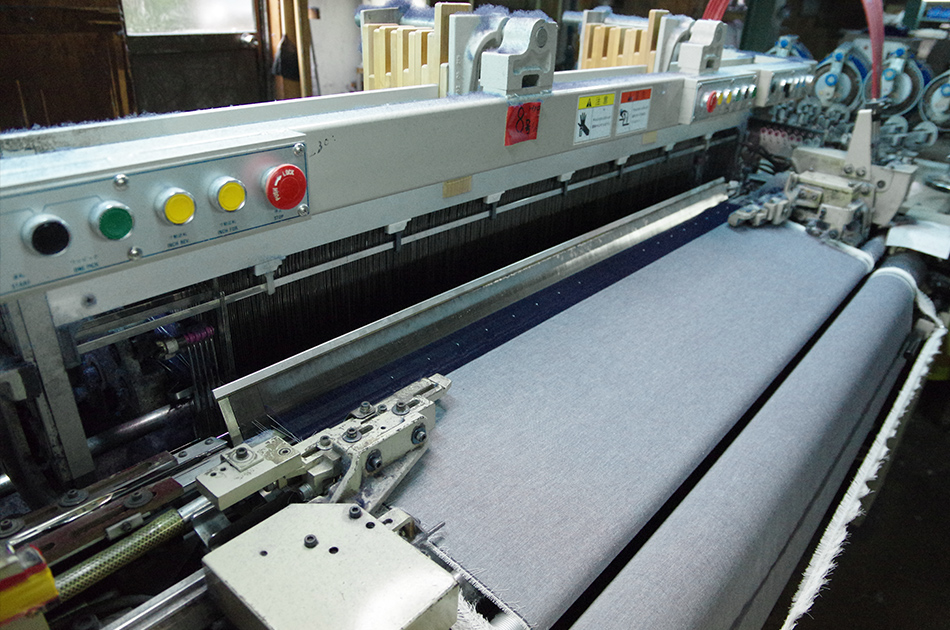

03織布 (細田義昭織布の工程)

細田義昭織布の工程である織布。

経糸と緯糸の組み合わせにより様々な柄を表現し、先染め織物ならではの表面変化で凹凸感を出すこともできます。 -

04

04仕上げ加工

仕上げ加工では、ビンテージ加工や撥水加工など織物に様々な変化をつけることもできます。また、サイジングで付けた糊はこの工程で落とされます。

仕上げ加工をせずに糊がついたままの生地は「生機(きばた)」と呼ばれています。